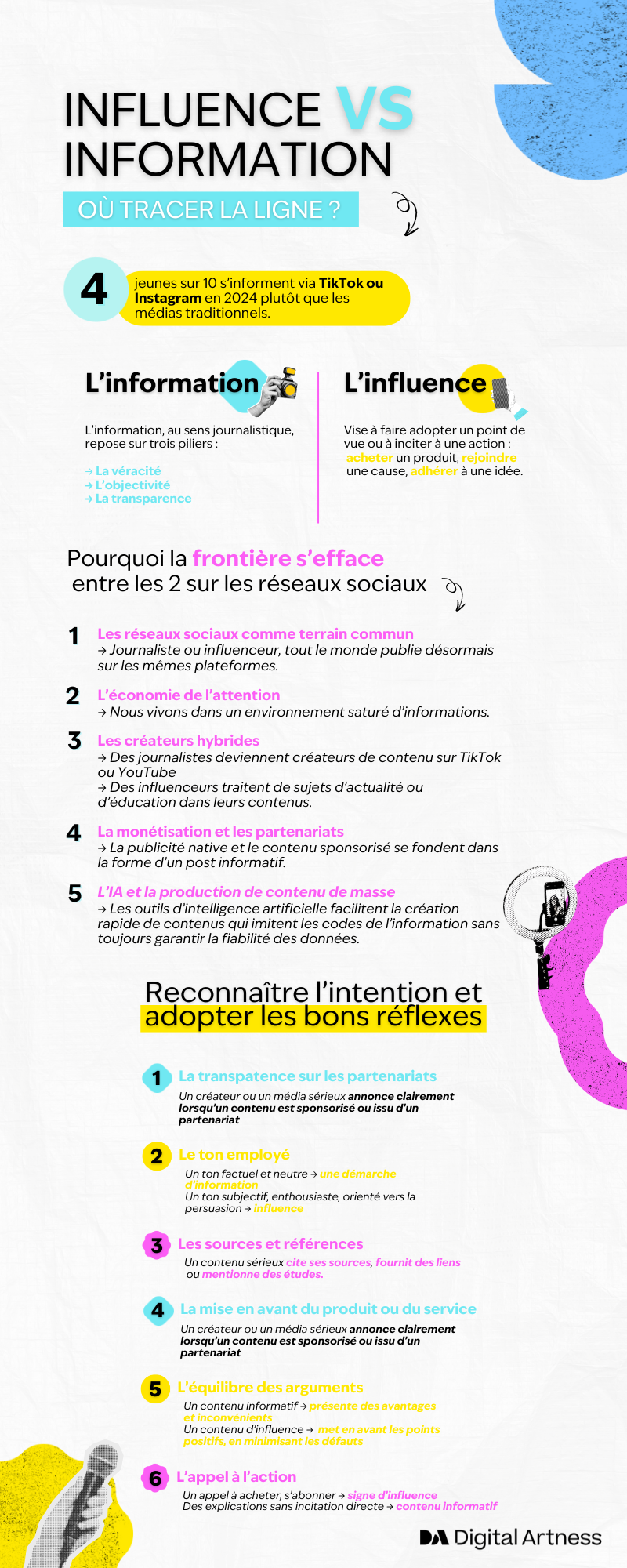

En 2024, près de 4 jeunes sur 10 s’informent désormais via TikTok ou Instagram plutôt que par les médias traditionnels (Pew Research Center). Dans ce contexte, comment savoir si l’on nous informe ou si l’on cherche à nous influencer ?

Entre un journaliste qui publie une vidéo sur Instagram, un influenceur qui partage des “infos” sur un sujet d’actualité et une marque qui diffuse un article sponsorisé en reprenant les codes du reportage, la frontière est de plus en plus floue.

Les réseaux sociaux ont bouleversé notre manière de consommer le contenu. Nous sommes exposés en continu à un flot d’actualités, d’opinions, de storytelling et de promotions. Et souvent, sans avertissement clair.

Résultat : distinguer l’information factuelle de l’influence subtile devient un vrai défi.

Alors, comment faire la différence ? Et surtout où tracer la ligne entre ces deux univers ?

Dans cet article, on démêle les codes, les risques et les bonnes pratiques pour rester en alerte face ces contenus hybrides. ⤵️

Comprendre les deux notions : information et influence

Avant de chercher la frontière, encore faut-il bien définir les deux territoires.

1. L’information : un contenu factuel, vérifié et objectif

L’information, au sens journalistique, repose sur trois piliers :

-

- La véracité → les faits doivent être exacts et vérifiés.

- L’objectivité → l’auteur met de côté son opinion personnelle pour exposer la réalité.

- La transparence → les sources sont identifiées et les éventuels conflits d’intérêt signalés.

Son objectif premier est d’informer, c’est-à-dire transmettre une connaissance fiable qui aide le public à comprendre un sujet ou un événement.

2. L’influence : orienter l’opinion ou le comportement

L’influence, elle, vise à faire adopter un point de vue ou à inciter à une action : acheter un produit, rejoindre une cause, adhérer à une idée.

Elle peut être :

→ Commerciale : un créateur recommande un produit contre rémunération ou partenariat. → Idéologique : un discours qui pousse à adhérer à une vision du monde. → Comportementale : inciter à un geste précis(s’abonner, participer à un événement, changer d’habitude…).

Son but n’est pas seulement de partager des faits, mais de provoquer un engagement, conscient ou non.

3. Pourquoi la confusion grandit ?

Avec les réseaux sociaux, les formats et les codes de l’influence et de l’information s’entremêlent : un influenceur peut traiter un sujet d’actualité avec sérieux, tandis qu’un média peut adopter un ton léger ou engageant pour capter l’attention.

Le rapport Edelman souligne que 63 % des personnes âgées de 18 à 34 ans font davantage confiance aux propos d’un influenceur qu’à la publicité d’une marque elle-même. Résultat : la frontière visuelle et narrative se brouille, et l’audience doit redoubler de vigilance pour faire la différence.

La frontière s’efface entre influence et information sur les réseaux sociaux

La séparation entre influence et information est aujourd’hui brouillée par plusieurs facteurs qui transforment notre manière de consommer le contenu.

Selon le Digital News Report 2024 du Reuters Institute, près de 40 % des 18-24 ans s’informent principalement via les réseaux sociaux, reléguant les médias traditionnels au second plan. Sur TikTok, cette tendance est encore plus marquée : l’usage de la plateforme pour suivre l’actualité a doublé depuis 2020.

En clair, la première porte d’entrée vers l’info n’est plus le JT du soir ou la page d’accueil d’un média mais un fil TikTok ou Instagram mêlant vidéos de créateurs, extraits d’interviews, memes et publicités.

1. Les réseaux sociaux comme terrain commun

Qu’il s’agisse d’un journaliste ou d’un influenceur, tout le monde publie désormais sur les mêmes plateformes : Instagram, TikTok, YouTube, X (Twitter)…

Ces réseaux sociaux privilégient l’instantanéité, le visuel et l’émotion. Trois ingrédients qui favorisent la viralité, mais pas toujours la nuance du propos.

2. L’économie de l’attention

Nous vivons dans un environnement saturé d’informations. Pour exister, même les médias doivent capter l’attention en quelques secondes.

Résultat : titres accrocheurs, formats courts et mises en scène se retrouvent aussi bien dans un reportage sérieux que dans une vidéo sponsorisée. Ce phénomène entraîne une homogénéisation des codes narratifs, ce qui rend la distinction encore plus complexe pour l’utilisateur.

3. Les créateurs hybrides

De plus en plus de profils brouillent les lignes : → Des journalistes deviennent créateurs de contenu sur TikTok ou YouTube. → Des influenceurs traitent de sujets d’actualité ou d’éducation dans leurs contenus.

D’après un rapport Morning Consult, 88 % des adultes de la Gen Z suivent au moins un influenceur, et 57 % font confiance aux recommandations qu’ils partagent.

Quelques figures emblématiques sur les réseaux :

-

- HugoDécrypte (Hugo Travers) : Journaliste et vidéaste web, Hugo Travers publie des résumés d’actualité percutants sur YouTube, TikTok, Instagram et Twitch. Il déconstruit les sujets du moment avec rigueur et clarté au point de devenir un véritable média à lui seul.

- Gaspard G (Gaspard Guermonprez) : YouTubeur connu, il s’oriente vers le journalisme à travers des portraits et enquêtes concrètes (Martinique, Ukraine), en conservant une approche humaine et ancrée.

- YannToutCourt (Yann Bouvier) : Ce professeur d’histoire utilise TikTok, YouTube et Instagram pour déconstruire les idées reçues et vulgariser l’Histoire. Son contenu pédagogique, rigoureux et accessible lui vaut aujourd’hui une audience massive.

- Sally (Salima Poumbga) : Ancienne juriste devenue créatrice engagée, elle décrypte l’actualité sur les réseaux avec un ton personnel et pertinent. Elle n’hésite pas à dénoncer ouvertement des dérives, comme avec le jeu “Tu ris, tu perds” accusé de véhiculer des clichés racistes.

Ce mélange des genres rend difficile l’identification de l’intention initiale : informer ou influencer ?

4. La monétisation et les partenariats

La publicité native et le contenu sponsorisé se fondent dans la forme d’un post informatif. L’audience n’est pas toujours consciente qu’elle regarde un contenu payé par une marque ou une organisation, même si la loi impose désormais la mention “partenariat” ou “sponsorisé”.

Le problème : ces mentions sont parfois peu visibles ou volontairement noyées dans la description.

5. L’IA et la production de contenu en masse

Les outils d’intelligence artificielle facilitent la création rapide de contenus qui imitent les codes de l’information sans toujours garantir la fiabilité des données.

Ce flux massif accentue la confusion et rend plus complexe la vérification des sources, d’autant plus que des deepfakes vidéo ou audio peuvent imiter la voix ou le visage de personnalités crédibles.

Les risques quand la distinction entre information et influence n’est pas claire

Lorsque l’on ne sait plus si l’on est face à un contenu informatif ou à un message d’influence, plusieurs dangers apparaissent autant pour le public que pour les créateurs et les marques.

1. Perte de confiance

Si un lecteur ou un spectateur découvre qu’un contenu “objectif” était en réalité sponsorisé ou biaisé, la crédibilité de l’émetteur s’effondre.

La confiance est une ressource rare : près de 2 consommateurs sur 3 affirment qu’ils cesseraient de suivre un créateur ou une marque en cas de manque de transparence.

2. Propagation de fausses informations

Quand un influenceur mal renseigné présente une information comme un fait avéré, ou qu’un média reprend sans vérifier une tendance issue des réseaux, la désinformation se propage rapidement.

L’UNESCO estime que 70 % des jeunes de 15 à 24 ans ont déjà été exposés à de fausses informations sur les réseaux sociaux. Avec la faible durée d’attention et la tendance des formats courts, peu de gens prennent le temps de vérifier les faits.

3. Manipulation subtile des opinions

Un contenu d’apparence neutre peut orienter subtilement les perceptions par le choix des mots, des images, ou en omettant certaines données.

Cela s’appelle l’effet de cadrage, et c’est une technique souvent utilisée en publicité… mais qui, sur les réseaux, peut se glisser dans des formats présentés comme “informels” ou “neutres”.

4. Confusion pour le consommateur

Quand le public ne distingue plus clairement publicité, avis personnel et reportage, il devient difficile de prendre des décisions éclairées : → Ce produit est-il vraiment bon ? → Cette information est-elle complète ? → Cette recommandation repose-t-elle sur une expérience réelle ou sur un contrat ?

Selon une étude Kantar Media, 49 % des internautes déclarent qu’ils ne savent pas toujours si un post est sponsorisé ou non.

5. Risques juridiques et réputationnels

Dans certains pays, ne pas signaler un partenariat est sanctionné. En France, la loi encadre désormais les collaborations commerciales sur les réseaux sociaux : les mentions “partenariat rémunéré” ou “contenu sponsorisé” sont obligatoires, sous peine d’amende pouvant aller jusqu’à 300 000 € et 2 ans d’emprisonnement.

Pour les marques, un manque de transparence peut entraîner un bad buzz massif, voire un boycott.

Reconnaître l’intention et adopter les bons réflexes

Pour rester lucide face aux contenus hybrides et éviter toute ambiguïté avec son audience, il est essentiel d’identifier les signaux qui trahissent l’intention réelle, puis de les mettre en perspective avec les bonnes pratiques à adopter.

1. La transparence sur les partenariats

Un créateur ou un média sérieux annonce clairement lorsqu’un contenu est sponsorisé ou issu d’un partenariat. Sans cette précision, l’audience risque de se sentir trompée.

La bonne pratique ? Afficher des mentions explicites comme “Partenariat rémunéré avec…” ou “Contenu sponsorisé par…”, de manière visible et compréhensible, plutôt que de les dissimuler dans une note en bas de page.

2. Le ton employé

Un ton factuel et neutre, appuyé sur des données vérifiables, correspond généralement à une démarche d’information. À l’inverse, un ton plus subjectif, enthousiaste ou orienté vers la persuasion se rapproche de l’influence.

La bonne pratique ? Un ton aligné avec l’objectif du contenu, tout en précisant clairement s’il s’agit d’informer, de recommander, ou des deux.

3. Les sources et références

Un contenu sérieux cite ses sources, fournit des liens ou mentionne des études. L’absence totale de références, ou le recours à des formulations vagues comme “on dit”, doit éveiller la vigilance.

La bonne pratique ? Toujours indiquer la provenance de ses informations, même dans un format court, pour renforcer la crédibilité et permettre à l’audience de vérifier.

4. La mise en avant du produit ou du service

Lorsque le produit est au centre du discours, répété à plusieurs reprises et accompagné d’un lien d’achat ou d’un code promo, on est probablement dans une logique d’influence.

La bonne approche ? Contextualiser et à apporter de la valeur avant la promotion, en veillant à ce que le produit illustre le propos plutôt qu’il ne soit l’unique sujet.

5. L’équilibre des arguments

Un contenu informatif présente à la fois les avantages et les inconvénients, ou donne plusieurs points de vue. Un contenu d’influence mettra surtout en avant les points positifs, en minimisant les défauts.

La bonne pratique ? Maintenir un équilibre, même dans un partenariat, car la sincérité et la nuance renforcent la confiance.

6. L’appel à l’action

Un appel explicite à acheter, s’abonner, télécharger ou tester est souvent un signe d’influence. Un contenu purement informatif, lui, se concentre sur l’explication sans incitation directe.

La bonne pratique ? Séparer clairement les moments où l’on informe et ceux où l’on incite à agir, afin que l’audience comprenne toujours votre intention.

Conclusion – Gagner la confiance, pas juste l’attention

Aujourd’hui, un simple post Instagram peut avoir plus d’impact qu’un reportage télévisé. Mais avec 56 % des internautes inquiets de ne pas savoir distinguer le vrai du faux et près de 2 consommateurs sur 3 prêts à se désabonner en cas de manque de transparence, la frontière entre information et influence n’a jamais été aussi fine ni aussi cruciale à maîtriser.

Marques et créateurs portent désormais une double responsabilité : séduire, tout en préservant l’intelligence et la confiance de leur audience. Tracer la ligne ne signifie pas ériger une barrière entre les deux mondes, mais définir un cap clair où chaque prise de parole repose sur la valeur, la sincérité et la cohérence.

Un clic peut s’obtenir en quelques secondes. La confiance, elle, se construit dans la durée… et peut se perdre en un instant. Dans cette bataille discrète mais décisive, ceux qui misent sur la transparence et l’honnêteté sortiront toujours gagnants.